南通五山分别是狼山、军山、剑山、马鞍山、黄泥山, 它们地处南通老城西南,位列于长江约六公里长的北岸,山脚下即是滔滔长江,蔚为壮观。有人曾形象地将五山比作笔架,又比作人手之五指。每座山各有其独特的风貌:狼山声名最著,一庙千年,一塔支云; 军山最高,因古有军队驻扎,也是观赏日出的最佳之处;剑山介于狼山和军山之间,因山脊形似宝剑而得名,又有山洞可以探幽;黄泥山在狼山之西,泉石幽绝;马鞍山居于五山最西,怪石峭壁。

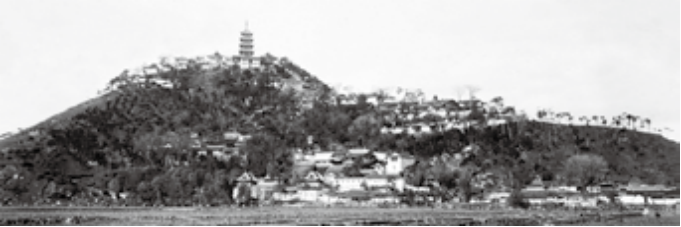

南通五山由军山、剑山、狼山、马鞍山、黄泥山组成。图为狼山

民国初年,张謇在所创立的近代南通事业大局已定并逐步兴旺之时,开始了对南通五山的开发与建设, 以实现他对南通“一城三镇”近代城市的精美规划。

建设之始,张謇首先从五山林木保护入手。南通的五山,尤其狼山和军山都有成片的树木,而其他三座山仅略见绿色。1912 年张謇在五山地区建立了苗圃, 供应树苗,绿化造林,还建立森林事务研究所开展林业研究工作。《啬翁自订年谱》有相关记载:“南通五山故为公有,近山村农樵薪于山,因伤及木,山如童然。前令师范第二次卒业生各植数千株为学校林。” 为了保护这些树木不被随意砍伐 , 特地开辟了环山小河。1915 年张謇在狼山南建场试验植棉,同时在“山北购地辟溪一百六十余丈,使与他港及山南之渠,输写相属,而划农田于溪外,昔之日樵牧旦旦践害之所到,有以限之矣……是溪之辟有利于林甚大,故名以林溪”。狼山之东为军山,为保护军山的大片树林, 张謇于 1919 年“买地辟河。四周山河,因以弧形规奥一面,弸弱杀强,视与奥半璧圜环山为田,环田为溪为河,环河为堤,堤上为外路,皆买而得,皆治而成…… 于林之卫”。在对山林进行有效保护的同时,张謇也十分重视古树名木的保护。1914 年,军山顶上新建气象台,有碍一棵古银杏树。张謇得知,在外地专门写信交代办事人员,将气象台位址向前移动,以保该树。由张謇保全下来的这株高大的古银杏至今还挺立在气象台北侧。

在经营五山的过程中,张謇也为自己晚年读书生活建造了一些别墅。先是在狼山山北建造了林溪精舍, 顾名思义,此地林木茂盛,水溪潺潺,很是幽静。比较特别的是,精舍旁溪水里有一块大石头,张謇则“借景”命名为磊落矶,大画家吴昌硕还在石头上题了字。另一处是设在军山的东奥山庄,建有受颐堂、倚锦楼等建筑,比起林溪精舍来要宏大庄严,但仍保有乡野的气息。在黄泥山下还有一处西山村庐,因为此处离长江最近,最具田园风格,是张謇最爱住的地方。堂内有张謇集字对联:“看花听竹心无事,问舍求田忘日高。”在马鞍山张謇建了我马楼,“我马”一词出自《诗经》中《卷耳》,当时正逢刺绣大师沈寿去世, 再加上调停湘鄂战事失败,张謇身心俱疲,以“我马” 寄寓当时的心情。我马楼是张謇在南山所建建筑中最高一处,也是登高览胜的妙地。另外,张謇还在黄泥山卓锡庵边建有虞楼,因为江对岸就是常熟的虞山, 张謇的恩师翁同龢的庐墓就在虞山上。张謇作的《虞楼匾跋》记曰:“黄泥东岭,南望虞山,势若相对。虞之西白鸽峰下,则翁文恭之墓与其被放还山后墓庐在焉……”

张謇对于五山公共游赏景观的规划和建设,使得五山成为江北有名的风景观赏区。张謇之子张孝若在《南通张季直先生传记》中写道:“围绕五山,又开通了曲折的林溪和通引江水的小闸,既可增加幽美的风景,也可便利乡农灌溉的用处,所谓一举两得…… 车马游人,往来不绝。”张謇在给我国近代著名林学家凌道扬编著的《森林学大意》作序中写道:“乃于南通五山植林木三十余万本,养苗木百余万本,行之七八年矣。渡江而来南通者,凭船之舷,望五山岭背亦亭亭然、蔚蔚然,有林之观焉。”