在时光的长河中,岁月如歌,悠悠而行。回首往昔,记忆的画卷在脑海中缓缓展开,那是我家祖孙三代女性在张謇先生光辉照耀下成长的故事。

首先是二十世纪六十年代末,我与祖母在老家陈桥共同生活的岁月。那时的中国,正值一个特殊的历史时期,我刚刚踏入小学的门槛,心中充满了对世界的好奇与渴望。外面的世界纷繁复杂,而在我身边,60多岁的祖母用她的智慧与爱,给予了我无尽的启迪。与同时代的女性相比,奶奶她显得格外与众不同。她识字,喜欢读书看报纸,常常把那些时代的故事娓娓道来,她的声音温柔而坚定,仿佛暂时让我与世俗尘嚣隔离开来,为我打开一扇通往更广阔世界的窗户。

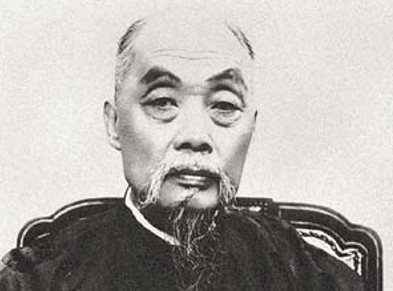

祖母1904年出生于南通唐家闸的一个普通人家,正值风雨飘摇的清末,怀抱“实业救国”理想的清末状元张謇在家乡创办了大生纱厂等现代工业企业,并创办了多所小学和职业培训学校。她小时候得以进入学校读了几年书,年轻时曾在唐闸镇的大生纱厂做过女工。在那里,她受到了文化教育,不仅学习了技能,更接受了工业文明的熏陶。祖母的经历让我明白,知识和教育是女性成长的基石,而她的坚韧与智慧,成为我心中永恒的榜样。

我的母亲同样是一个在张謇光辉照耀下成长起来的优秀女性。母亲1935年出生于南通县唐洪乡一个较为富裕的农户,作为家中唯一的女孩,深得父母兄弟的疼爱。外祖父是一个老实本分、勤劳善良的农民兼小商业主,种植粮食、棉花的同时,还有一个做酒的作坊,他一直认为女孩不需要读太多的书,加上战争时期时局动乱,觉得女孩子嫁个好人家,在家相夫教子、平平安安就是最好的生活。因此,在母亲读完小学后,外祖父便不让她继续读书。

新中国成立后,母亲看着兄弟们到上海、苏州读书,听着他们从外面带回的消息,特别是新中国妇女解放做主人的理念,更加激发了她要读书学习,做新中国的新女性的渴望。在辍学两年后,母亲自作主张,退了父母为她定下的亲事,步行三十多里到县城补习文化,终于在1956年考上了南通女子师范。恰巧,这所女子师范学校是张謇先生创办的,专门培育女教师的学校。在那里,母亲受到了严格的专业训练,1958年毕业后,她被分配到陈桥地区,成为了一名小学教师,也成就了与同为教师的父亲的姻缘。在随后的职业生涯里,母亲秉承女子师范的校风校训,用她的知识与爱心,培育了一代又一代的学生。她常常告诉我,教育不仅仅是知识的传递,更是心灵的塑造。这样的信念,深深植根于我心中,成为我日后人生道路上的指引。

随着岁月的推移,60年代初出生的我,赶上了改革开放浪潮,离开家乡走进了大学的校园,开启了人生的新篇章。更加巧合的是,21世纪初张謇先生的光辉也照亮了我的生命轨迹。在21世纪初,曾经做过大学教师的我,有幸回到家乡,担任分管教育事业的行政工作。

在这个快速发展的时代,教育对国家、民生的意义愈发重要。面对新时期“办人民满意的教育”的目标,面对应试教育与素质教育的权衡,面对教育资源的不足与公平分配的难题,身处100年前先贤创立的学校校舍,回顾张謇先生“父教育,母实业”的理想与实践,我深感责任重大,使命光荣。张謇先生的思想依然在激励着我,新时代的教育工作,要将张謇的教育理念传承下去。政府要投入更多的资源、培养更多的优质师资、开发更好的促进学生身心成长的课程,社会和家庭更是要关心学生的成长氛围,共同培养有文化、有知识、有责任感、有担当的新时代人才。在这条充满挑战与机遇的道路上,我将铭记祖母与母亲的教诲,传承她们的精神,勇敢追求自己的理想。

岁月如歌,历史的脉搏在我们心中跳动。回首祖母、母亲与我三代女性的成长历程,我们共同经历了时代的风雨,见证了历史的变迁。祖孙三代女性的故事,不仅是个人的成长历程,更是时代变迁的缩影。祖母用她的智慧与勇气为我铺就了通往知识的道路,而母亲则在教育的舞台上默默耕耘数年,培养出一批批优秀学子,成为国家的建设者和栋梁。如今,我站在这个新的起点上,肩负着传承与创新的使命,努力将张謇先生的教育理想继续发扬光大。