今年的“双11”购物节将注定呈现更浓厚的“国际范”。目前阿里巴巴旗下电商平台淘宝正筹备在20个国家和地区推出“双11”促销活动,目的是推动“双11”成为全球性的购物盛宴。

淘宝的举措仅是中国电商全球化趋势的一个缩影。中国电商企业推向全球的不仅仅是每年11月11日的“双11”和每年6月的“618购物节”等促销活动,更有其巨大的影响力。

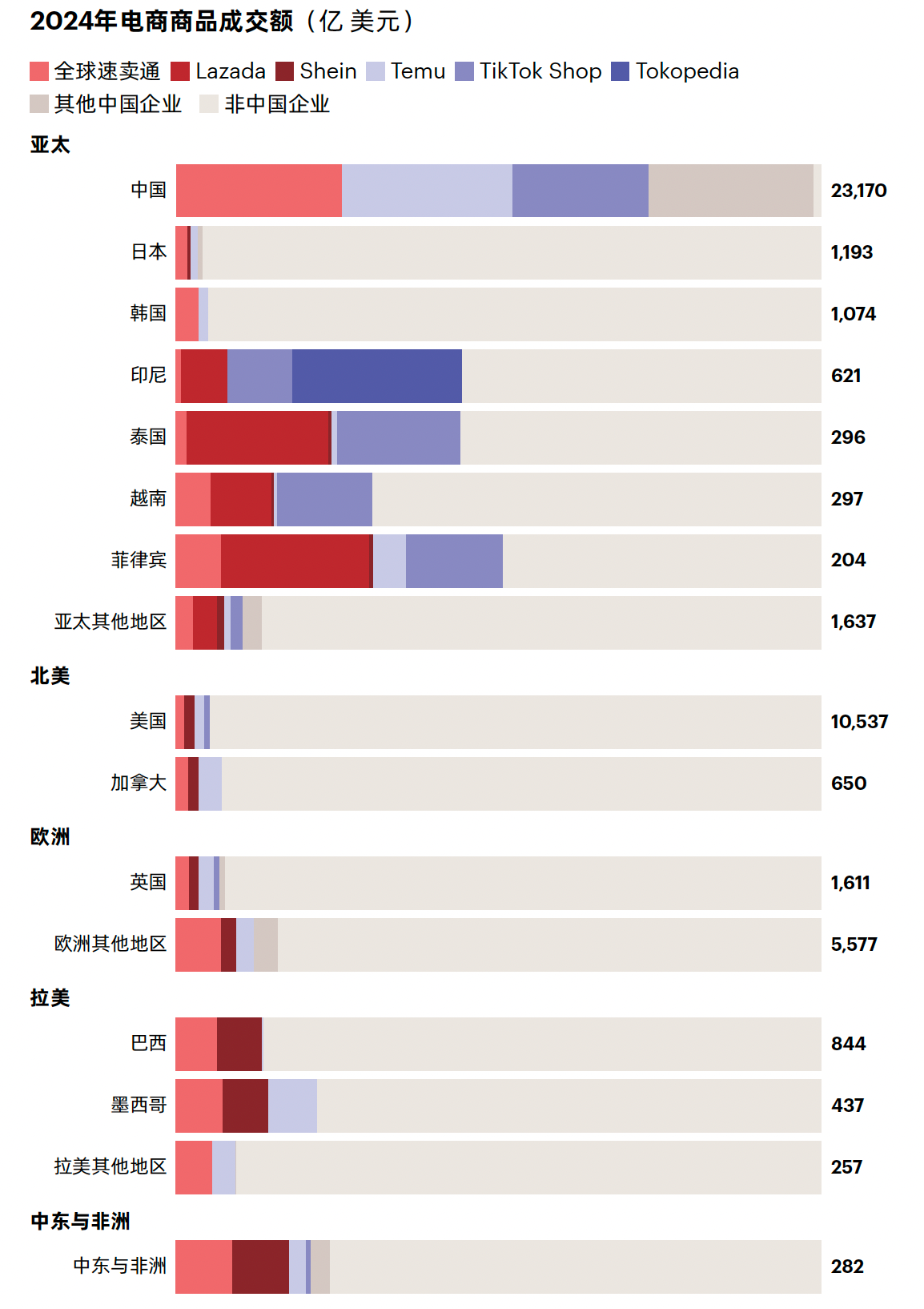

以东南亚市场为例,在印尼、泰国和菲律宾,阿里巴巴旗下Lazada、字节跳动旗下TikTok Shop等中国企业,通过自身发展与收购相结合的方式进行扩张,为发展中国家消费者提供价格实惠的产品,满足其需求,以此占据这些国家B2C电商市场的半壁江山(图1)。

图1:中国电商企业在东南亚市场占据强势地位,并在拉美、中东和非洲建立起稳固的业务布局

注:TikTok Shop包括印尼的Tokopedia平台;其他中国电商平台还包括Trendyol、小米、苏宁、Daraz、Miravia和麦德龙中国

资料来源:Flywheel Digital;贝恩公司

除了东南亚外,中国电商企业在其他地区的发展也取得不俗成绩。例如,在拉美、中东及欧洲部分地区,阿里巴巴旗下全球第三方电商平台全球速卖通、Shein以及拼多多旗下Temu等平台已站稳脚跟。而在全球最大的零售市场——美国,中国电商企业也成功占据一席之地,引来不少关注。

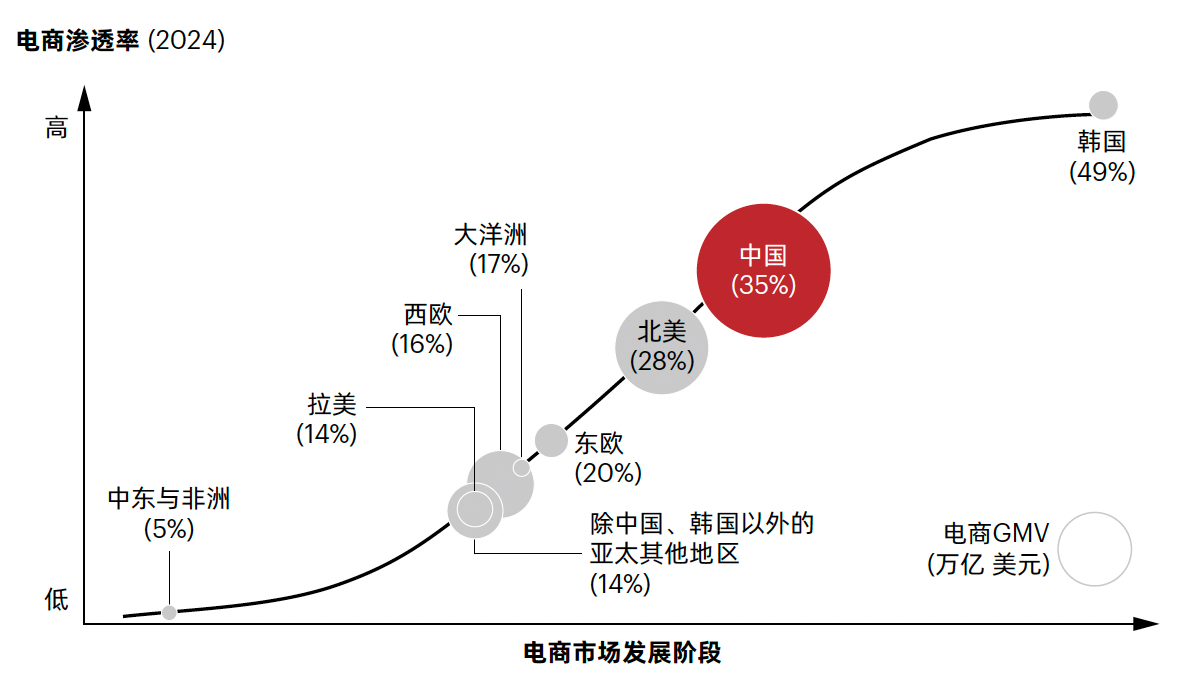

中国电商行业拥有全球领先优势,国内市场持续快速演变,为中国电商企业出海提供了强劲动力。从电商渗透率角度看,虽然中国低于韩国,但中国的电商市场规模远超后者(图2),展现出绝对的体量优势。更重要的是,中国将庞大的市场规模与超高的电商渗透率相结合,构建了难以比拟的整体优势,仅有美国市场可勉强与之相提并论。

图2:中国凭借超高的电商渗透率与庞大的市场规模在全球零售领域建立了独一无二的优势

注:电商渗透率 = 电商渠道商品成交额(GMV)占整体GMV的比例;大洋洲包括澳大利亚和新西兰;仅统计B2C电商

资料来源:欧睿咨询;Flywheel Digital;贝恩公司

中国国内电商市场以惊人的速度完成了跨越式演进,从传统电商进阶为社媒驱动的零售新模式,并建立了即时配送能力。这种深刻的产业变革,赋予了中国电商企业颠覆性的创新能力,为其在国际市场的竞争奠定了坚实基础。

中国电商企业在国内市场“卷”出来的能力包括:

·产品创新高速化:以Shein的“小单快返”模式为例,在该模式下,Shein先小规模生产不同款式的衣服进行测试,然后对其中的“爆款”进行快速返单,在数天内扩大生产规模;

·需求生成创意化:抖音通过爆款内容刺激冲动消费;

·履约配送即时化:国内的配送速度越来越快,送达时间精准到分钟;

·数字生态深远化:既能提升客户体验,又能在金融服务、物流等领域开辟新的利润来源;

·人工智能普及化:AI在多重领域得到应用,包括Temu的推荐引擎、全球速卖通的商家AI工具和Shein的库存管理工具。

不过,中国电商企业在全球化道路上高歌猛进的同时,新一轮挑战也悄然浮现,这不仅赋予下一阶段全球扩张更深远的战略意义,也提升了执行难度。而这一态势,很可能在今年的“双11”大促中初现端倪。

“双11”遭遇中年危机

在“双11”期间,各电商平台开始打折促销美妆、电子产品、服装、宠物护理用品、家具等各种商品。从规模上来看,“双11”远超美国感恩节后开启的“Cyber Week”(包括黑色星期五),是全球最大的促销节。

实际上,自2009年“双11”推出以来,就已经呈现出明显的国际化特征,其营销与促销浪潮早已席卷至中国以外的亚洲多国。例如,阿里巴巴宣称,去年“双11”期间,日本市场上的芭蕾舞鞋和韩国市场上的游戏键盘均取得强劲的销售表现。

不过近几年来,“双11”在中国国内的增速逐步放缓。主要原因有三:首先,类似的促销活动数量增多,导致竞争加剧;其次,中国消费者参与度已趋于饱和,难以进一步提升;最后,中国整体经济增速放缓。

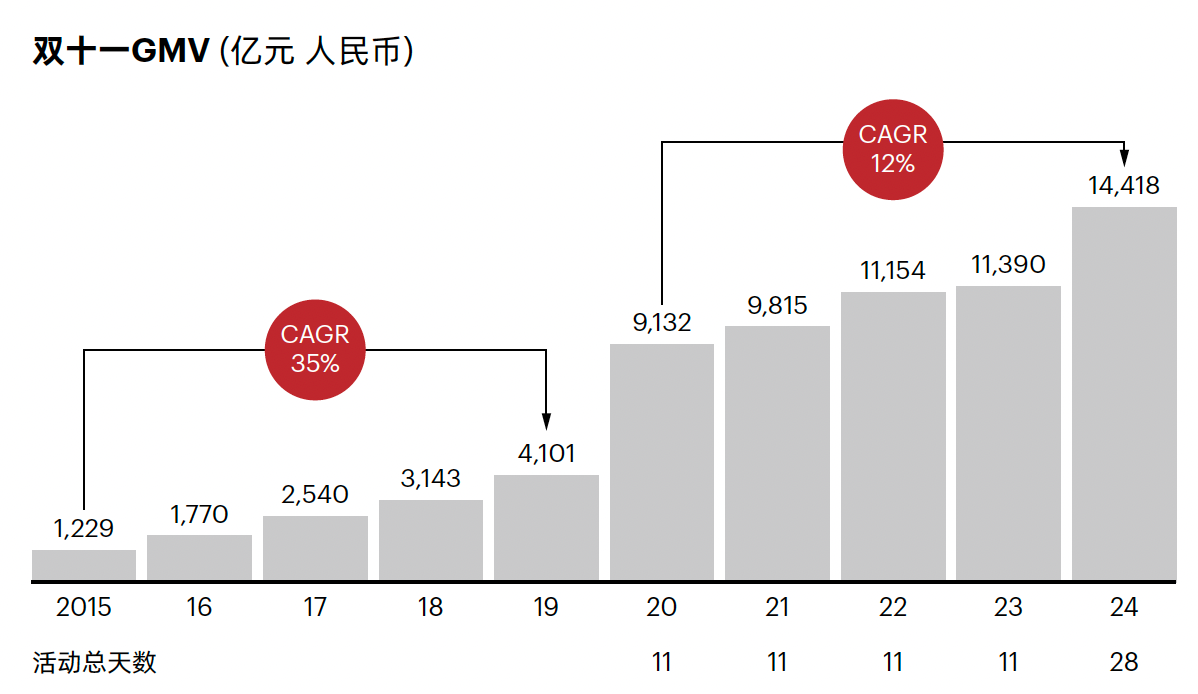

在这种局面下,“双11”活动本身也难逃“中年发福”的命运,其中最明显的是活动时间越来越长。2024年,“双11”购物节从11天延长至28天,增幅超过一倍。其核心营收指标GMV(商品成交额)随之增长27%,达到1.442万亿元(不包括境外下单、本地履约的“双11”订单,图3)。

图3:“双11”购物节逐渐“发福”,去年延长至28天

注:2014–19年数据仅包含11月11日单日销售额;2020–24年各个电商的购物节时长存在差异,本图数据来源于最大电商企业的促销日程安排;2021年调整GMV统计口径,将点淘数据排除在外,避免重复统计

资料来源:星图数据;Flywheel Digital;贝恩公司

数据表明,去年“双11”GMV增长27%,接近2015-2019年间35%的年均复合增速。然而,从某种程度上说,2024年的高速增长主要得益于活动时间的延长;若以单日GMV衡量,实际表现不升反降——虽然得到了政府家电、手机等商品以旧换新补贴政策的助推,但单日GMV较巅峰时期依然遭遇腰斩。

那么,今年“双11”将会取得什么样的表现?2025年的消费补贴政策依然有望为购物节带来助力。在今年的618促销节上,源源不断的消费补贴作用明显,推动GMV增长15.2%,达到8560亿元。但需要说明的是,今年的618和去年的“双11”一样,活动时间有所延长。

而对于“双11”等促销活动来说,当前的问题在于补贴政策能够持续多久。从宏观环境看,零售销售增长放缓,物价水平整体偏低,房地产市场仍处调整阶段,这些都意味着电商行业在整体经济层面仍面临一定挑战。

中国电商企业对“双11”GMV的增长预期可能更为务实。实际上,他们早已不再强调这一指标,但这并不意味着“双11”已经成为“鸡肋”——电商企业依然不遗余力地维持销售势头,并借此契机展示创新成果。但是,“双11”在中国国内的相对遇冷,表明中国电商企业亟需加快出海速度,在海外市场寻找新的营收增长机会。

中国电商出海面临“三重门”

对于中国电商企业来说,出海的重要性日益提升,其难度也可能随之增加。目前中国电商企业在国际市场主要面临三大挑战:日益严格的全球监管、强大的本土竞争对手,以及一些国家消费者截然不同的购物习惯。

监管日益严格:此前,美国针对小额包裹实行“最低限度”关税豁免政策,然而今年美国取消了该项政策,欧盟也在考虑加强相关领域的监管。

此外,中国电商企业还面临数据隐私、国家安全、产品安全及其他消费者保护方面的挑战,并且需要在不公平的环境下与各国本土企业展开竞争。

面对这一系列变化,中国企业采用各种方法加以应对。例如,Temu已转向海外仓模式,不再从中国直接发货;另一些企业则凭借其国际化布局优势,采取组合式打法,将资源向竞争压力较小的市场转移,以推动市场多元化,分散经营风险。

强劲对手拦路:在海外市场,中国电商企业凭借价格优势抢占实体零售商的大量市场份额,但同时也不得不与国外专业电商平台展开激烈竞争。

例如,在东南亚主要市场,来自新加坡的Shopee正不断蚕食Lazada的市场份额。在美国,即便在监管趋严之前,中国电商企业在挑战亚马逊、沃尔玛等具备技术优势的本土巨头时已是困难重重。

2024年,亚马逊推出折扣购物平台Amazon Haul,与中国电商企业形成直接竞争关系,预示着市场角逐将进一步白热化。在拉美市场,中国企业也要面对雄踞多年的老牌本土企业:Mercado Libre依托强大的生态体系、对本地市场的深刻理解、稳固的品牌信誉和庞大的业务规模,构筑了难以撼动的竞争壁垒。此外,中国电商企业在国际市场上也在相互竞争,其带来的影响亦不容忽视。

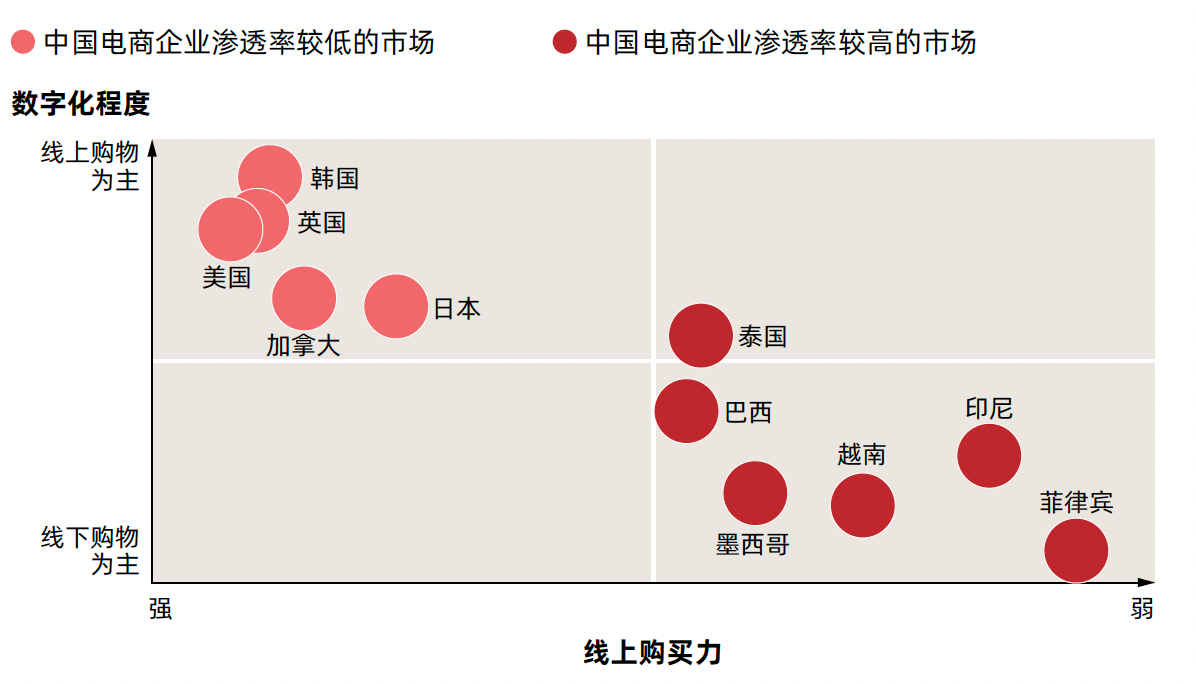

消费习惯差异:在中国电商企业最受青睐的国家,消费者通常具备两大特征:一,消费能力有限,对价格比较敏感;二,习惯于通过手机进行冲动消费(图4)。相比之下,美、英、日等发达市场的消费者更习惯于“先网上搜索、后决定购买”的消费路径,同时也保留了逛实体店购物的习惯。这种根深蒂固的消费行为差异,是中国电商企业难以将东南亚成功模式简单复制到发达市场的原因之一。

对此,中国电商企业不仅需要推动低价商品的高端化升级,更应深入理解并积极适应不同市场的消费习惯,并在此基础上调整运营策略,从而充分发挥自身全方位客户数据的优势,精准锁定目标客群。

图4:中国电商企业当前取得成功的海外市场存在一个共性:其消费者线上购买力相对较弱

注:线上购买力指人均电商GMV,数字化程度指该国经济的数字化程度

资料来源:万事达和塔夫茨大学联合发布的数字智能指数(Digital Evolution Index);World Population Review;欧睿咨询;Flywheel Digital;贝恩公司

全球电商业迎来新变量

中国电商企业的出海进程并没有因为关税政策按下暂停键,而是进入了新阶段。例如,今年7月,京东宣布收购德国电子产品连锁店万得城电器(MediaMarkt)母公司Ceconomy的多数股权。随后在9月,有消息称京东曾试图从J Sainsbury手中收购英国全渠道百货零售商Argos,但谈判最终未能达成。

在中国电商企业着手准备又一场国际化“双11”购物节之时,全球电商企业也需要做好准备,迎接更激烈的竞争,以及潜在的并购热潮和合作机会。同时,这也是全球电商企业向中国同行学习、强化自身业务的好机会——虽然目前中国电商市场增长趋于触顶,但中国电商企业的颠覆性创新能力,以及中国电商市场的领先经验,依然值得全球企业借鉴。

韩微文、邓旻、Melanie Sanders、David Yang、顾乙羽 | 文

韩微文是贝恩公司资深全球合伙人、亚太区零售业务主席。邓旻是贝恩公司资深全球合伙人、大中华区消费品零售业务主席。Melanie Sanders是贝恩公司全球合伙人。David Yang是贝恩公司全球合伙人。顾乙羽是贝恩公司全球副合伙人。