1979年2月23日,第五届全国人大常委会第六次会议决定,将每年的3月12日定为我国的植树节。那么,植树节为何在会定在3月12日呢?

张謇就任农商总长时期,首开先河,主持颁行了多项森林法律法规,同时整顿林政,设立专职林业机构,在水源充足的区域重点布局植树造林,并积极倡导设立植树节,鼓励民间造林。

1915年,在孙中山先生的倡导下,规定每年的清明节为“植树节”。1928年4月7日,国民政府将植树节改在孙中山逝世纪念日,即3月12日。

首倡植树节:引裴义理晋谒孙中山

张孝若在《南通张季直先生传记》一书中描述1915年张謇参加南京金陵大学教授裴义理在紫金山的义农会植树活动:

民国四年,我父因巡阅淮水及植棉、牧畜试验场南下,到了南京,就到紫金山亲自提倡植林。本来,美人斐义礼(裴义理)教授(Prof.Bailey)在南京创办义农会,提倡种植农林。当我父亲亲自种树的那天,外人到场的很多。我父因为要引起各省人民的注意,于是举行了一个很隆重的典礼,还演说森林和气候水利种种重要的关系。后来,又定了植树节的法令,叫各省利用清明,一例到荒山田地举行种树。

1915年3月15日,裴义理以义农会之名在紫金山举办了一次由中外人士广泛参加的赈灾植树活动,邀请张謇前去与黄兴共同主持开植典礼。虽然因为袁世凯,当时的张謇心情并不好,但张謇不仅早早来到南京,亲临现场主持,而且特地视察裴义理创建的义农会会址和裴义理在金陵大学创建的农科,以实际行动支持裴义理,张謇1915年3月的日记写道:

二十八日(3月13日)午后二时抵江宁。

二十九日至义农会,至将军府,至金陵大学,从美人请也。

三十日阳历三月十五日。河海工科学校行开学礼,后复至钟山之阴义农会林场种纪念树三枝,从美人斐义理请也。回船即开。

裴义理(JosephBai-lie,1860—1935年)出生于英国的爱尔兰,后在美国专攻神学,1890年被教会派遣到中国作为一名传教士。善良且有正义感的裴义理认为,西方列强以鸦片贸易贩卖毒品,有悖于基督精神,毅然发起组织拒毒会,大力宣传毒品的危害,为拒绝鸦片倾销而大声疾呼。裴义理的义举受到我国知识界的广泛好评和敬佩,许多中国机构向他发出邀请,最终他接受北京京师大学堂的聘请,任师范馆英文教习。1910年,裴义理被新组建的南京金陵大学聘为高等数学教习。

1911年夏秋之际,江苏、安徽一带连续暴雨成灾,南京城内灾民四处乞讨。在华的外籍人士与中国的士绅在1906年华洋义赈会的基础上重新成立江皖义赈会。裴义理计划成立“中国义农会”,并利用教会拥有的小块土地安置一些灾民垦荒,通过以工代赈,植树造林,改良农事,逐步让灾民走向自食其力。他找到刚就任南京临时政府实业部长的张謇,张謇很赞成裴义理的设想和成立“义农会”的计划,认为“很有价值”,并引领裴义理晋谒南京临时政府大总统孙中山。

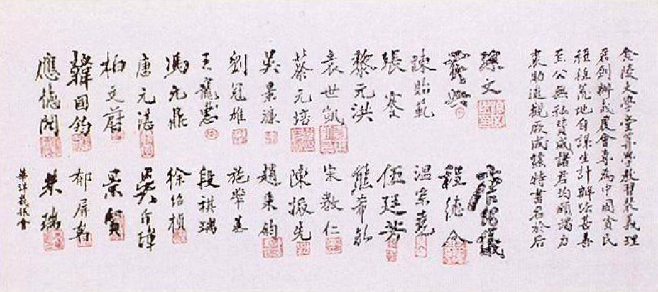

裴义理向孙中山介绍了自己“以工代赈,从开垦荒地入手”的救灾办法和成立义农会的主张,孙中山很赞成,还亲自领衔在《成立中国义农会呼吁书》上签下了“孙文”之名,表示愿“竭力襄助,速观厥成”。紧跟孙中山在该呼吁书上签名的还有黄兴、张謇、宋教仁、黎元洪、熊希龄、袁世凯、蔡元培等30位民国初年的政界要人,除签名外,包括孙文在内的民国时期21位名人还在签字下方加盖了私章,以示郑重其事。

(《成立中国义农会呼吁书》,现存于南京鼓楼医院)

1914年,政府拨给紫金山、青龙山官荒土地4000亩,作为开垦造林之用。裴义理亲自动手,并创办灾民子弟学校,传授种植技术。1925年3月12日,孙中山与世长辞,1929年安葬于紫金山中山陵。1928年4月7日,国民政府颁布法令,将在清明的植树节改在孙中山逝世纪念日,即3月12日。1930年3月12日,南京国民政府要员齐集南京东郊中山陵,第一次参加了“国父逝世纪念植树仪式”,以后每年都要举行。

对于植树节,张謇写信给其三兄张詧,希望“南通各校纪念日,亦可仿行”,还要求“学校附近路边空地,及未经整理之荒培塜,皆可种之”。采用这种办法,不仅能扩大全国林源,“且可养成国民兴起森林之观念”,在他的倡导和推动下,南通的学校都建了学校林。

首订《森林法》,开启中国近代环境保护依法治理

张謇认为,“必有法律而后有准绳……故拟首订法律”。为尽快改善森林生态环境,张謇一方面采取保护现有林、建设保安林等有效应对之策,一方面致力于建立健全保护森林生态的法律法规。

民国时期,我国森林资源相对集中在东北地区的黑龙江、吉林、辽宁3省,而当时的东三省森林采伐无度,林政亟须整改。张謇自1913年担任农商总长后就积极采取措施进行整改。张謇首先采取措施加强政府对林政的集中管理。1914年5月3日,张謇就全国山林规划向大总统呈文,详细陈述了在全国水源宏大的地区建设保安林、于东三省勘测林区、设官营伐木等规划以及具体实施办法。针对当时森林采伐过度的现状,张謇主张“先于全国水源宏大之区,设保安林”,并提出“黄河、扬子江、珠江,实为经流大干,是三干者,淤垫激薄,岁屡为灾”,原因是上游发源之地“无森林以涵养水源,防止土沙。一旦洪水骤发,势若建瓴,方其急流,则混挟泥沙,奔泻直下,及遇回曲,溜势稍缓,则沉积而淀,便成涉阻。筑堤防水,水益高而患益烈”。

在清代,设立专职林业机构一直仅停留在设想阶段,而到民国初年能成为现实,张謇建议首先在黄河、长江、珠江三干河流近水处设立保安林编栽局,负责保护原有森林,并购种育苗,植树造林。建设保安林,可以防治水土流失,预防洪涝灾害。设立编栽局,既有利于保护原有森林,还将植树造林的管理落到实处,有助于生态环境的改善。

1914年11月,在张謇的努力下,民国政府公布了《森林法》。《森林法》分为6章,共32条,主要内容包括:

(1)《总纲》部分确定了国有林的范围和国有林的管理机关;(2)《保安林》部分明确了保安林的范围及施业限制。(3)《奖励》部分主要确定承领荒山的相关程序,以及植树造林的奖励办法,鼓励个人或团体承领官荒山地植树造林;(4)《监督》部分规定了地方官吏对公有及私有林的管理事项;(5)《罚则》部分规定了盗伐、盗取、焚林及损害森林的处罚办法。

《森林法》明确了国有林的范围,也明确划分了农商部与地方官署的管理权限与管辖范围。《森林法》规定,能够编入保安林的森林都具有预防水患、涵养水源等重要功能,地方官署可以在农商部的委托下负责经营管理,经营管理的职能任务主要包括采伐树木事项的审批与保卫森林预防火患等。同时《森林法》也具有前瞻的眼光,预想未来森林繁茂、生态良好、无严格限制或禁止樵采的必要情况时,可以考虑解除禁止樵采保安林的限制,旨在顺应社会发展,合理使用保安林。《森林法》奖惩分明,不仅制定造林奖励办法,鼓励个人或社会团体承领官荒山地进行植树造林,还授予农商部与有关地方官署监督、处罚等执法管理权,对公私有林所有者滥伐林木、荒废森林的行为,可以限制其林权或对其行为予以警诫,还可以依法强制要求其在一定期间内完成公私有荒山造林。

随着《森林法》的颁布,在张謇的努力下,1915年6月30日《森林法施行细则》公布,对国有林、保安林的划分以及承领官荒山地造林等事项做了具体的规定,主要内容有:

(1)公私有林业主应将其林地的位置、亩数、种类等情况报县知事,县知事再逐级转报农商部备案。(2)县知事须于每年一月将上年管理成绩逐级上报,在新旧官员交接工作时也应交代相关事宜,并逐级上报农商部查核。(3)收归国有的公私有林,其补偿价值以收用时的土地、林木市场价为准。此外,如有他种损害,业主可叙明理由,请县知事逐级上报农商部查实补偿。(4)编入或解除保安林时,农商部或地方行政长官应将其理由通知森林业主并公告。(5)承领官荒山地造林须开具承领书,完竣后可申请扩大承领面积,但不得超过一百平方里。

《森林法施行细则》规定了公私有林信息逐级报备制度,明确县知事作为国有林的基层管理者负有护林职责,并每年定期汇报管理成绩,职位交接也要述职,待上级审查核准。对收归国有的公私有林的行政征收所造成的土地、林木损失以及其他损害,《森林法施行细则》明确规定了补偿的范围、标准、程序与方式等。为使更多民众参与造林,保证林木的成活时间、经济贸易价值和造林规模等,《森林法施行细则》规定对符合申请扩大造林面积条件者的申请面积予以限制。

张謇不仅从法律法规上,还通过奖励手段支持和奖励民间造林。张謇认为“官荒山地及不适于开垦之地,准有个人或团体禀请造林者,概不收地价……优加褒奖”。1915年6月30日公布的《造林奖励条例》共11条,明确对造林确有成绩者,依其造林面积大小分别予以奖章,以示奖励。造林成活满5年以上,面积达到一定要求后可以核给相应级别的奖章;造林成活满5年以上,面积达3000亩以上者,由农商部呈请大总统核给特等奖。凡经营特种林业于国际贸易有重大关系者,或可供造船、筑路等大规模工程之用者,农商部认为有补助之必要时,按其经营面积、株数等核给奖章,这些都表明国家对森林生态环境的重视,有利于形成良好的造林护林的社会风气。

张謇认为“奖励造林及试验育苗”,“必当并举。”’他又说过“必欲有之,必先试之”。所以发展林业,先要办育苗试验场。在他上任之初的1914年3月,就派林祖光前往原天坛林艺场整理,辟出隙地270余亩开展育苗,建立第一林业试验场。第一年引进德国槐树种子,在天坛和西山一带,竟在干旱的条件下有80%的发芽率,育苗七十万株。是年7月,“复在德国订购此项槐树种七百余磅,现已转运到京。除本场播种外,尚存三百余磅。……谨将所余德国槐树种并编附说明书,详由钧部转达各省栽植,……以兴林业”1915年3月,张謇又在山东青岛长清县五峰山一带,购地建第二林业试验场。8月,张謇还制订《林业试验场暂行规则》共十一条,规定其职责为掌管林业与造林事项,机构分设苗圃以及编制等事项。他所经营的南通,早在1912年在五山地区建立了苗圃,供应树苗,绿化造林。还建立森林事务研究所,开展林业研究工作。

首建公园,绿化祖国山河

张謇认为:“公园者,人情之囿,实业之华,而教育之圭表也”。而张謇之所以要建公园供人们休闲,因为“实业教育,劳苦事也,公园则逸而乐,人之理。偿劳以逸,偿苦以乐者,人之情。得逸以劳,得乐以苦者,人之理。以少少人之劳苦,成多多人之逸乐,不私而公者,人之天。因多多人之逸乐,奋多多人之劳苦,以无量数之逸且乐,进小公而大公者,天之人。”

早在1913年,张謇就在工人聚居的唐家闸工业区营造了唐闸公园,为工人和居民休闲提供场所。有人描写当时该公园的情景:“有溪可钓,有亭可憩,有石可坐,有藤可攀,有花可赏,有茗可品,有栏可倚,有径可游,有岁寒后凋之柏松,有出泥不染之芰荷,更有依依之杨柳,嘤嘤之鸟鸣。举凡可以娱目畅怀,可以极视听之娱之资料,靡不应有尽有”。

1916年,张謇又在老城区的西南濠河一带,利用自然地形和河水,先建造北公园。开放后的北公园盛况空前:“有大弹子房、听鱼处及量力镫以供游人之游戏。左有茂草原约七、八亩,旁植垂柳。每当春秋佳日,夕阳西下,红男绿女,联翩结队,步柳阴,听流水,人山人海,车马如织,极其乐也。”以后,张謇又陆续建造了东公园、西公园、南公园和中公园。

南通城区的公园情况,正如张謇所描述的:

“南通胜哉江淮皋,公园秩秩城之濠,自北自东自南自西中央包,北何有,球场枪埻可以豪,东何有,女子小儿可以嬉且遨;南可碁可饭,西可池泳舟可漕,楼台亭榭中央高,林阴水色上下交,鱼游兮纵纵,鸟鸣兮调调,我父我兄与我子弟於此其逸,於此其犹思而劳,南通胜哉超乎超。”

除了建造以上6个公园外,1904年张謇还在城南建了植物园,第二年改成南通博物苑,将馆藏文物和园林相结合,这是中华第一馆南通博物苑的一大特色,反映了其对自然界的花草树木情有独钟。张謇在江东一个人口仅11万多的小城竟建造如此之多的公园,这在当时中国的1700个县城中绝无仅有。

张謇还在南通绿化道路,建护道林。张謇所追求的让人们在优美的生态环境中生活和工作。他在老城区南门外建新城区,新建的博物苑路、公园路、模范路、南吊桥路、启秀路、桃坞路和拆了老城墙而建的环城马路等等,在街道的的两旁均植树绿化,成为林荫道。张謇在发展公路交通事业的同时还培植护道林。张謇自己说“謇之于通道必植树以表之,皆令人度以相等之丈尺,曰吾欲使南通新草木咸有秩序耳。”张謇在经营南通期间,筑石马路约500余里,宽约三丈,南至狼山,北至唐家闸,西至天生港。道路两旁每隔3.6米,栽有柳树和刺槐树等,形成护道林。又筑泥马路,用细砂黄泥或废炭所筑,宽约2.3丈,纵横于南通各区,总计数百里。路旁种植杨柳树。

南通的五山,尤其狼山和军山都有成片的树木,张謇为了保护这些树林不受人为随意砍伐,特地开辟了环山小河。1915年张謇在狼山南建棉种试验场,同时在“山北购地辟溪一百六十余丈,使与他港及山南之渠,输写相属,而划农田于溪外,昔之日樵牧旦旦践害之所到,有以限之矣……是溪之辟有利于林甚大,故名以林溪。”

五山之东为军山,在军山有南通师范学校栽种的大片树林,为保护此山林,张謇于1919年在《东奥山庄记》中说,“余为师范校林,买地辟河。四周山阿,因以弧形规奥一面,弸弱杀强,视与奥律半璧圈环山为田,环田为溪为河,环河为堤,堤上为外路,皆买而得,皆治而成。……于林之卫”。由此山林得到有效保护。他对古树名木更为珍惜。1917年军山顶上新建气象台,有碍一棵古银杏树。张謇得知,在外地专门写信交代办事人员,将气象台地址向前移位以保存该树。更有传为美谈的是民国初年,东岳庙道观办南通农校,观内道士就将四百多年的一株古银杏树卖给了一木匠,正当这位木匠要动斧砍伐之时,张謇路过,予以阻止,并用70银元将树买下,使老银杏树斧口余生。事后,张謇颇感欣慰,以诗表达心情,并劝导学子“举类论年辈,差当子弟林,买从道士手,中有老夫心……诸生勤爱护,食休在高阴。”我们从中可以见到张謇对大自然树木的情怀。

张謇还是中国沿海造林的先驱者,建设了黄海最早的沿海林。在通海垦牧公司围海造田一开始,张謇就规划造林。首先是公司在海堤两边建立保护海岸林,每年投人不少资金建林护林其次,在通海垦牧公司招田章程中规定“种树。糠、椿、柏、柏、桐,皆海滨相宜之树’……每田四周,隔一丈二尺一棵。柏秧、桐秧,公司发售,只收成本。培植收采之法,公司指示,子仍公司收买。”张謇规划垦牧乡植树二十万株。另外还规定“不得攀折树木”,公布了保护树木的办法,“犯则赔修外罚做小工最重七日,次重五六日,又次三四日,轻则二日,至轻一日。若十二岁以内童子犯者,罚其家长。”“昔望撑空篙似柏,今来夹道柏兼杨。只怜三万成林日(规计乡树二十万株,今三万五千余,裁六之一),不见嘻吁李部郎(审之)……

资料来源:史家瑞,张謇的森林生态建设实践及思想 ,《江苏工程职业技术学院学报》, 2021-06。张廷栖,张謇与美国友人裴义理的交往,《江苏工程职业技术学院学报》, 2020-12。程薇薇,孙中山与南京植树造林,《档案与建设》, 2016-07。张廷栖,范建华,张謇的生态观研究,《南通大学学报(社会科学版) 》,2006-03